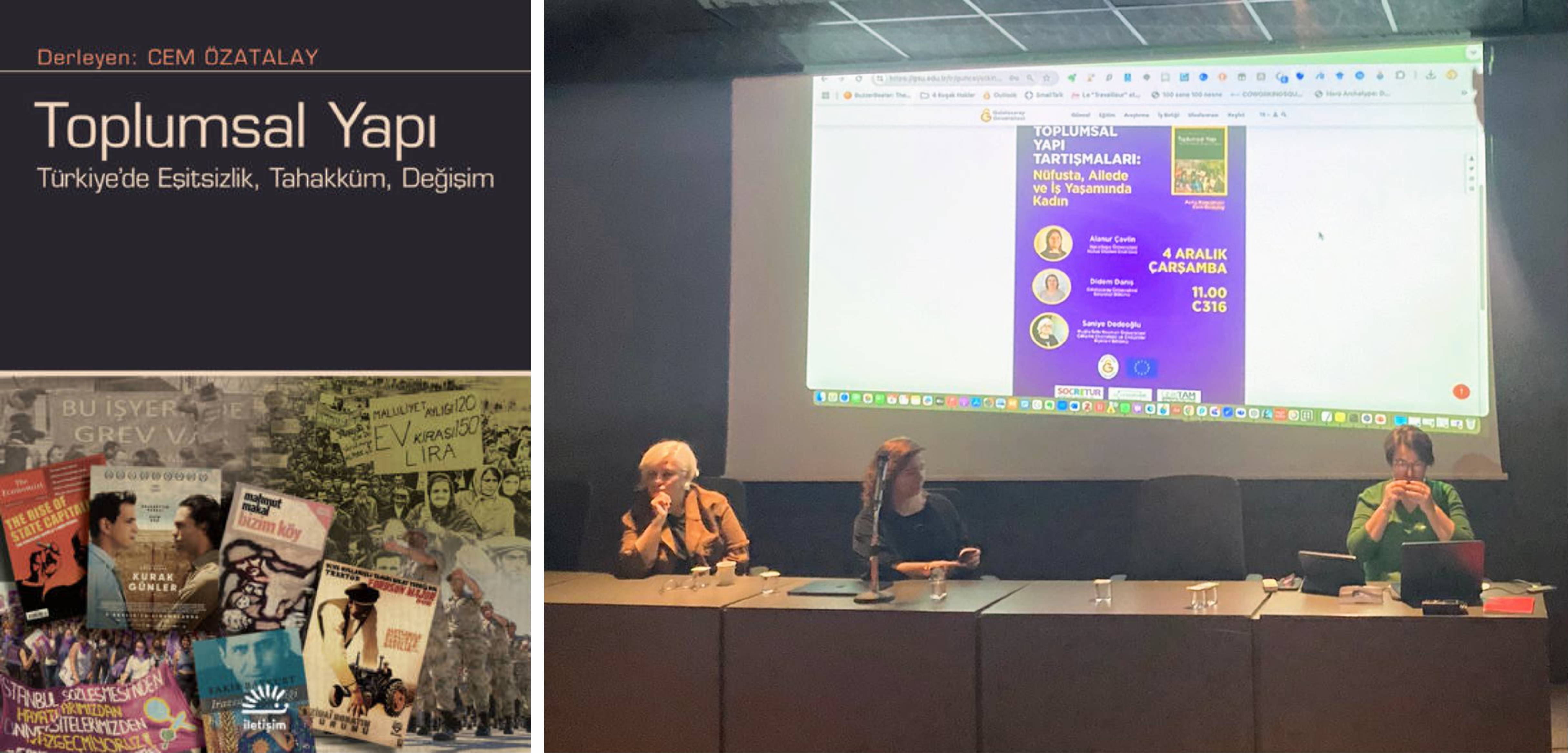

Panel «Réflexions sur la structure sociale : Les femmes dans la population, la famille et la vie professionnelle»

Le 4 décembre 2024, dans le cadre du projet SOCRETUR (Social Rights as Tools of Europeanisation From Below: Crossed Perspectives on Europe and Turkey), un panel intitulé « Les femmes dans la population, la famille et la vie professionnelle » s’est tenu à l’Université Galatasaray. Ce débat, auquel ont participé Alanur Çavlin, Didem Danış et Saniye Dedeoğlu en tant que conférencières, a permis d’aborder la question sous différents angles.

Les inégalités d’accès aux droits sociaux jouent un rôle central dans la formation des rapports de domination et d’exploitation qui structurent la société, en Turquie comme ailleurs. Le rétrécissement du système des droits sociaux dans le cadre de l’ordre mondial néolibéral conduit, selon les termes du sociologue Robert Castel, à un « individualisme négatif » des membres des groupes identitaires subalternes et/ou minoritaires. Privés de soutien social, ces individus se retrouvent piégés dans des relations de dépendance et de violence, incarnant ce que Castel nomme « l’individu négatif ».

La situation des femmes en Turquie mérite, à ce titre, une analyse approfondie.

Un ouvrage collectif analysant le rapport du régime de genre à la structure sociale

Ces réflexions sont développées dans l’ouvrage collectif “Toplumsal Yapı: Türkiye’de Eşitsizlik, Tahakküm, Değişim” (Structure sociale: Inégalité, Domination et Changement en Turquie), publié en juillet 2024 aux éditions İletişim et coordonné par Cem Özatalay, maître de conférences au département de sociologie de l’Université Galatasaray et coordinateur du projet SOCRETUR du module Jean Monnet. Dans l’ouvrage collectif il y a plusieurs chapitres qui analysent la relation entre le régime de genre et la structure sociale, en tenant compte des évolutions des droits sociaux.

D’où le panel du 4 décembre réunissait trois des autrices ayant contribué à cet ouvrage.

Démographie et vieillissement de la population : une précarisation des femmes âgées

Après le discours d’ouverture de Cem Özatalay, Didem Danış, membre du département de sociologie de l’Université Galatasaray, a présenté une intervention intitulée « Les femmes dans le miroir de la transformation démographique ».

À partir de statistiques récentes et d’enquêtes de terrain, elle a analysé le vieillissement de la population turque, un phénomène qui prend de l’ampleur dans de nombreux pays en raison de la baisse des taux de fécondité et de mortalité. Elle a mis en lumière l’augmentation du nombre de femmes âgées vivant seules, un enjeu social majeur.

En 2016, 36 % des ménages vivant seuls en Turquie étaient composés de personnes âgées. Selon les données de TurkStat (2023), 1,67 million de personnes âgées vivent seules en Turquie, dont 74,4 % sont des femmes.

Didem Danış a également souligné que les femmes âgées sont plus pauvres et moins éduquées que les hommes du même âge. De plus, les hommes âgés veufs sont souvent remariés par leur famille, tandis que ce n’est pas le cas des femmes veuves. Dans les zones rurales, la précarité des femmes âgées est encore plus marquée.

Elle a conclu en appelant à l’adoption de politiques sociales tenant compte de l’égalité de genre pour faire face aux mutations démographiques et à leurs impacts sur les femmes.

Violence domestique et augementation des féminicides

Alanur Çavlin, de l’Institut d’études démographiques de l’Université Hacettepe, a ensuite pris la parole sur le thème « Les femmes dans la famille », avec un focus sur la violence domestique et les violences faites aux femmes en Turquie. Elle a d’abord rappelé que les sciences sociales analysent différemment le rôle des femmes dans la famille, avant d’examiner l’évolution de la visibilité des violences domestiques.

Jusqu’en 2000, la violence domestique était peu visible en Turquie. Ce n’est qu’avec des enquêtes menées après cette date qu’elle a commencé à émerger dans le débat public. Deux études majeures menées par l’Institut d’études démographiques de l’Université Hacettepe, en 2008 et 2014, ont été particulièrement déterminantes.

L’enquête de 2014 a révélé que :

• 36 % des femmes interrogées ont subi des violences physiques de la part de leur partenaire au moins une fois dans leur vie.

• 8 % ont été victimes de violences physiques au cours de l’année écoulée.

• 12 % ont subi des violences sexuelles.

• 44 % ont été victimes de violences et d’abus émotionnels.

• 30 % ont subi des violences et abus économiques de la part de leur conjoint.

Elle a également souligné que, selon la plateforme « Kadın Cinayetlerini Durduracağız (Plateforme Arreterons les féminicdes) », 47 % des féminicides en septembre 2024 ont été commis par les conjoints des victimes.

L’augmentation des féminicides est, selon elle, directement liée au régime de genre dominant en Turquie, qui renforce la dépendance économique des femmes à leur mari et à leur famille. Ce système est en partie soutenu par les gouvernements conservateurs, contribuant à perpétuer ces violences.

L’impact des politiques sociales sur l’autonomisation des femmes

Enfin, Saniye Dedeoğlu, professeure à l’université Muğla Sıtkı Koçman et membre du module Jean Monnet SOCRETUR, a abordé la question de l’égalité femmes-hommes et des politiques sociales.

Elle a insisté sur l’importance de ne pas considérer l’égalité de genre comme un simple discours abstrait, mais d’examiner comment les politiques publiques influencent le rôle des femmes dans les services domestiques et de soins.

Elle a analysé la politique de « l’assistance aux soins à domicile », mise en place par le ministère des Politiques sociales en 2006. Selon elle, cette mesure externalise les soins aux personnes âgées et handicapées vers les femmes, renforçant ainsi la « restauration masculiniste » du patriarcat.

Dans ce cadre, les femmes sont rémunérées pour assumer ces responsabilités, ce qui limite leur accès au marché du travail et maintient leur dépendance économique.

Elle a conclu en affirmant que les politiques sociales devraient favoriser l’autonomie des femmes, plutôt que de les cantonner aux rôles traditionnels de soignantes familiales.

Un débat ouvert avec les étudiants

Le panel s’est clôturé par une session de questions-réponses avec les étudiants, permettant d’approfondir les échanges et de susciter des réflexions sur les enjeux de genre, de droits sociaux et de politiques publiques.